Alexia Salas.

Primero en un viejo carro tirado por un mulo, y después en una motocuba, el último aguador vivo de San Javier, Antonio Pardo, recuerda la ruta del agua dulce que realizaba a diario allá por los años cincuenta. Las restricciones al consumo de agua potable, vividas en los últimos días en la comarca del Mar Menor, han traído aquellos tiempos de escasez del fondo de la memoria de numerosos vecinos que vivieron otras épocas. «Era lo que había, ahora lo ven como una incomodidad, pero yo lo recuerdo bien, cuando traíamos el agua del aljibe en cubos de conc y metíamos la botella de gaseosa en el aljibe para refrescarla», cuenta Angelita Porras, vecina de Balsicas, una de las pedanías de Torre Pacheco donde aún no pueden consumir agua para beber ni cocinar, tras la contaminación de la red durante la dana del pasado 11 de octubre.

En Balsicas, Angelita recuerda que tenían que ir al depósito de Renfe, en la estación ferroviaria, para llenar «unos cubos de cinc que pesaban casi más vacíos que llenos». En la pedanía pachequera disponían de «un pozo de agua común, para dar de beber a los animales y para el campo». «Ese pozo se usaba como frigorífico, y metías el pollo o el trozo de carne en la fresquera y la gaseosa o el vino para los domingos», explica Angelita. Para beber y cocinar sacaban agua de «aljibes buenos desde un caserío que estaba retirado, y los transportábamos en cántaros en un carretón. Así me crie, y no pasaba nada», recuerda.

Dónde estaban los principales aljibes

La parte más dura de la era previa al grifo la vivieron los antiguos aguadores. En San Javier, Antonio Pardo tiró del carro del agua, junto a su padre, desde los 7 años. Cuando cumplió los 14, su padre le puso un carro para él solo. Su padre había heredado el carro del agua de su abuelo, José Antonio Pardo, también aguador, que dio un oficio a cada uno de sus 5 hijos. «Todo era a base de brazo. Sacar agua con una maroma y llenar el barril poco a poco», recuerda cómo funcionaba la provisión de agua antes de 1955, cuando llegó el agua corriente a San Javier. Acudían a llenar las cubas al aljibe que había en la salida a Pozo Aledo, donde funciona actualmente el camping. «Allí había dos muy grandes, de 8 metros de hondo por 8 metros de ancho», explica Antonio, con una memoria prodigiosa a sus 84 años.

En Los Urreas funcionaba un famoso aljibe, construido en 1922 según la placa que recordó José Ballester en su libro ‘San Javier…Mi pueblo…Mis recuerdos’. Era propiedad de Javier Maestre, a quien el aguador recuerda como «el amo de Los Urreas’. Ese gran depósito de agua con forma de bóveda, de 45 metros de largo, suministraba a la vivienda de los Maestre en San Javier por medio de una tubería, que bombeaba a mano un empleado de los Maestre, Paco el de Ramona, en un recorrido de un kilómetro.

«Primero vaciábamos los más cercanos», cuenta. En Villar Alto y en Los Faconos tenían otros aljibes. En todos «había que pagar por adelantado». El margen de beneficio era corto, sobre todo porque en más de una casa escuchaban la misma letanía: «Antoñico, no tengo perras pa´pagarte». Eran tiempos de hambre, pero el agua era tan esencial como lo es hoy para la vida, por eso el aguador era un motor social y un agente de salud pública. En esos días de reparto con poco resultado, los Pardo buscaban a algún pescador amigo para conseguir algún mújol del Mar Menor con el que calmar el gusanillo. «A veces pillábamos un trozo de torta con una sardina para repartir entre mi padre y yo», no se le ha olvidado al aguador.

El precio del agua

Puerta a puerta, los Pardo se repartían las rutas del agua dulce en San Javier. Los primeros cántaros de 8 litros, allá por los años cincuenta, los vendían «a perro gordo y luego fue subiendo el precio». Antonio aclara que, por entonces, «10 perros gordos eran una peseta, y una perrica eran 5 céntimos». «Llegamos a vender los cántaros a 30 céntimos», recuerda.

¿De dónde procedía el agua? «Se llenaban de agua de lluvia, de los arrastres. Ahora sería imposible por los pesticidas del acampo, pero antes entraba a los pozos a través de un recibidor, y luego se dejaba veinte días para que el sedimento se posara en el fondo». Cuando la capa era excesiva, se limpiaban los aljibes y se saneaban con cal viva, según recordó Pepe Ballester en su libro.

Las rutas del agua por calles y caminos

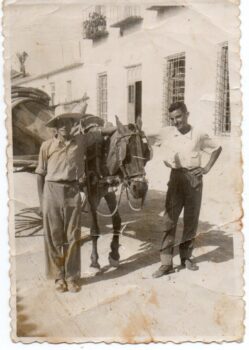

Antonio Pardo recuerda a otros aguadores de San Javier, Emilio y Pedro Muñoz, hijos de Josefa ‘La Aguadora’. En la foto, se puede ver a Pedro, siempre de negro por el largo luto por su padre. Junto a su casa, funcionaban tres aljibes, propiedad de Loli Fernández. Otros aljibes eran los de la casa del tío Juan Sáez. Cuando llegó el agua a San Javier, en 1955, los dos hermanos se retiraron -uno al campo y otro a la pensión La Obrera- y los Pardo trasladaron su reparto a Santiago de la Ribera por la jubilación del aguador local.

A los dos años, ya no fueron necesarios en la localidad costera, así que tuvieron que alargar sus recorridos hasta San Pedro del Pinatar, al principio con el carro y después con un motocarro que compraron a plazos. «Las letras corrían más que el vehículo», se acuerda Antonio. A no más de 30 kilómetros por hora, el joven aguador llegaba por caminos de tierra hasta el municipio salinero con una cuba de 40 arrobas de agua (640 litros) a su espalda. En la foto se le puede ver (a la En San Pedro encontró un mercado «más rico», pero que duró poco. La llegada del agua del Taibilla condenó a los aguadores a la desaparición.

Antonio Pardo cumplía 20 años cuando ya no había casas a las que abastecer. «Me fui a hacer la mili a la Academia General del Aire», donde años antes frecuentaba para sacar agua del aljibe. Probó suerte en un bar de Elche y, después, trabajo para Maestre en los trabajos de construcción en La Manga, cuando comenzaba a cubrirse de ladrillos. No vio ocasión de dejar el camión, del que había huido desde joven. Se empleó en una agencia de transportes de Murcia, que le hacía recoger las cajas de hortalizas, que los agricultores le dejaban en el camino, desde el campo de Cartagena hasta la subasta en Murcia antes de las 6 de la mañana. Trabajó después 26 años en la cantera del Cabezo Gordo, llevando piedra a la machacadora. Con su mujer abrió un puesto de pipas en la avenida del Taibilla de San Javier, que luego vendió juguetes y convirtió después en un bar. Una larga vida de duro trabajo, siempre en el camino. «Cuando abro ahora el grifo, pienso en los días que llevaba agua por todos estos pueblos», cuenta el aguador.